上記写真をクリックすると拡大写真でご覧いただけます。

染谷の十二座神楽は関東地方の里神楽のひとつで,毎年4月19日に染谷の佐志能神社に奉納されます。大太鼓・鼓・笛・鈴が使用され,演者はそれぞれに扮装を凝らし,巫女の舞以外は仮面をかぶって,無言の所作で表現します。

その起源については3~400年前から続けられているといいますが,はっきりしたことはわかっていません。

演出は以下の12場面となります。

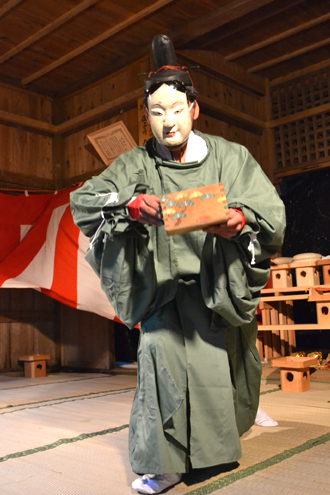

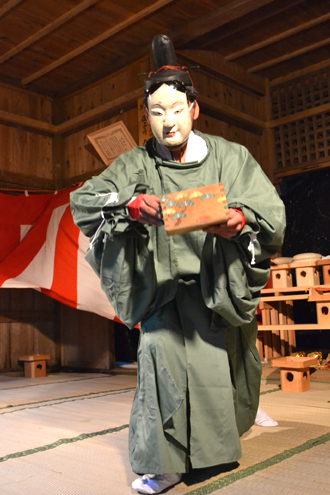

(1)猿田彦の舞(さるたひこのまい)【1人舞】

猿田彦:俗に言う天狗です

猿田彦:俗に言う天狗です

(2)長刀つかい(なぎなたつかい)【1人舞】

(3)矢大臣(やだいじん)【1人舞】

(4)剣の舞【1人舞】

(1)~(4)までが四方固めと祓(はら)いの舞になります。

(5)豆まき【1人舞】

(6)狐の田ういない【2人舞】

(7)種まき【1人舞】

(8)巫女の舞(みこのまい)【2人舞】

(9)鬼の餅まき【2人舞】

赤鬼,青鬼が豊作のお祝いに,見物人に餅をまきます。

見物人はこの餅を拾い,食べることにより

無病息災を祈ります。

(10)みきの舞【2人舞】

(11)えびすの舞【4人舞】

恵比寿様が大きな鯛をつり上げます

恵比寿様が大きな鯛をつり上げます

(12)天の岩戸

手力男命(たじからおのみこと)が岩戸を開いたところです。

手力男命(たじからおのみこと)が岩戸を開いたところです。

天の岩戸にお隠れになった,天照大神を

岩戸からお連れする場面です

楽器は大太鼓,鼓(大皮,小皮),笛,鈴などを使用し, 練習風景です

その場面に応じて音楽を奏でます。